アルコール、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水を主成分とした除菌剤がありますが、菌やウイルスに対する効果はそれぞれ異なることをご存じでしょうか?

下記に除菌剤とキエルキンの比較の参考記事を書いていますので興味のある方はどうぞ!

キエルキンが優勢!塩化ベンザルコニウムと比較して分かる安全性や効果の違い

キエルキンが優勢!塩化ベンザルコニウムと比較して分かる安全性や効果の違い 一般細菌に対して、上記の成分の除菌剤は効果がありますが、次亜塩素酸水以外は除菌できない厄介な細菌それが「芽胞菌」です。

そこで今回は、高い薬剤耐性や100℃まで耐える熱耐性を持った最強の菌と言われる「芽胞菌」に対する次亜塩素酸水の効果についてお話できればと思います。

菌類最強の芽胞菌も200ppmの弱酸性次亜塩素酸水で除菌できる

菌類最強の芽胞菌を次亜塩素酸水で除菌するためには、弱酸性であること、濃度が一定以上あることが必要条件になります。

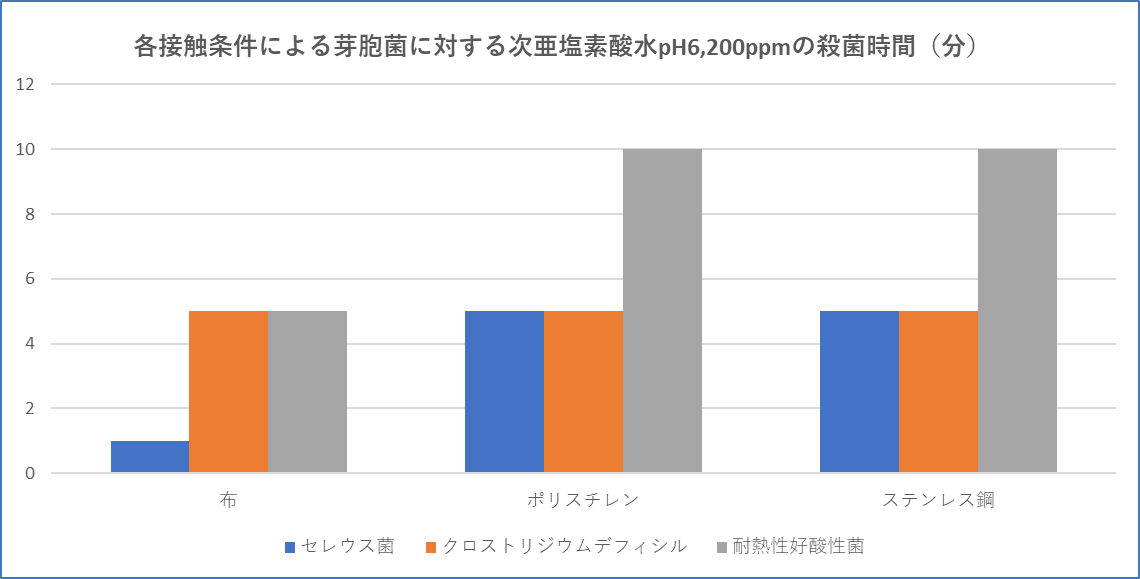

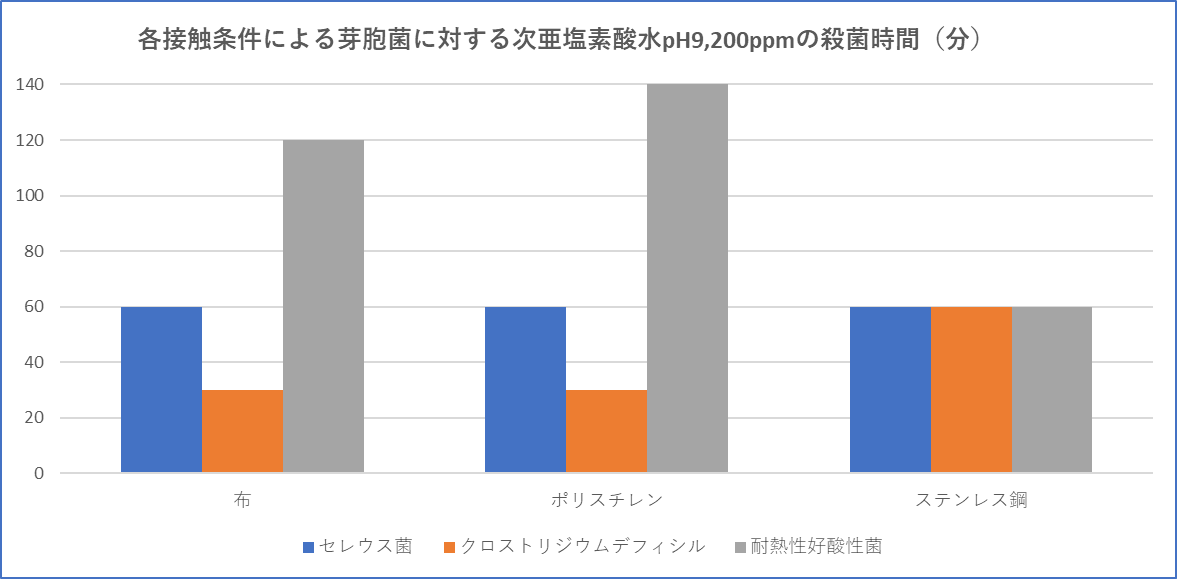

実験の内容を見ると次亜塩素酸水溶液のpHによって殺菌効果が異なり、弱酸性領域のpH6で200ppmの濃度の次亜塩素酸水であれば、実験培地、3種類の違う表面に付着した条件に関わらず、3種類の芽胞菌に対して有効な殺菌効果があることが分かりました。

pH6の弱酸性次亜塩素酸水(有効塩素濃度200ppm)の条件で耐熱性好酸性菌を除き5分以下で全ての芽胞菌に対して検出なしという結果でした。

芽胞菌対策として、殺菌には強力な薬剤である過酢酸やグルタラールなどがあります。しかし、強力な殺菌剤は、殺菌効果が高い反面、作業者への健康被害、安全性、危険物の取り扱いなどの作業効率低下の問題もあります。

そこで注目を集めているのが次亜塩素酸水です。次亜塩素酸水は、作用後はお水に戻るため安全性や環境残留もしません。

それでは、実験の内容について詳しくみていきましょう!

pHの異なる次亜塩素酸水溶液を用いて3種類の芽胞菌(セレウス菌、クロストリジウムデフィシル、耐熱性好酸性菌)に対する殺菌試験を行いました。

結果、pH6(弱酸性)の次亜塩素酸水の方がpH9のどの条件よりも数倍以上効果が高いことが分かりました。

pH6の弱酸性次亜塩素酸水が効果を最大に発揮し、布の接触条件では、最大で60倍も除菌スピードが変わります!

接触条件を布、ポリスチレン、ステンレス鋼の3種類の材料に付着での効果の違い並びに、pH6とpH9の次亜塩素酸水濃度200ppmを使用した効果の違いについて下記に実験結果を表します。

上記の実験より、同じ濃度であってもpHによって効果が大きく変わることが分かりますね。

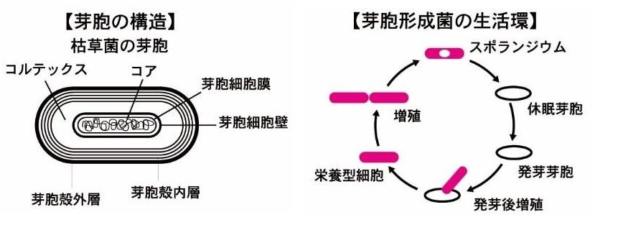

芽胞菌(芽胞形成菌)は、芽胞は堅い殻の構造物で覆われています。特徴として乾燥、熱、紫外線、薬剤などに対し強い耐性があります。

芽胞菌の生活環(生活サイクル)は、芽胞型と栄養型の2つの形態があります。芽胞菌の環境条件が悪くなると芽胞を作って生き残り(芽胞型)、良くなると芽胞から発芽し増殖する(栄養型)環境適応能力に優れた細菌です。

Bacillus(バチルス)属(例えば、納豆菌、食中毒菌のセレウス菌、生物兵器の炭疽菌、枯草菌)やClostridium(クロストリジウム)属の細菌(例えば、食中毒菌のウエルシュ菌やボツリヌス菌)が芽胞を形成します。

引用:図は、食品の安全性小塚諭編東京教学社刊より

食品の中心温度が75℃で1分以上加熱することでほとんどの食中毒をもたらす菌は死滅しますが、芽胞菌は、100℃10分以上の加熱でも生き延びるものいます。

菌類最強の芽胞菌も次亜塩素酸水で除菌できる

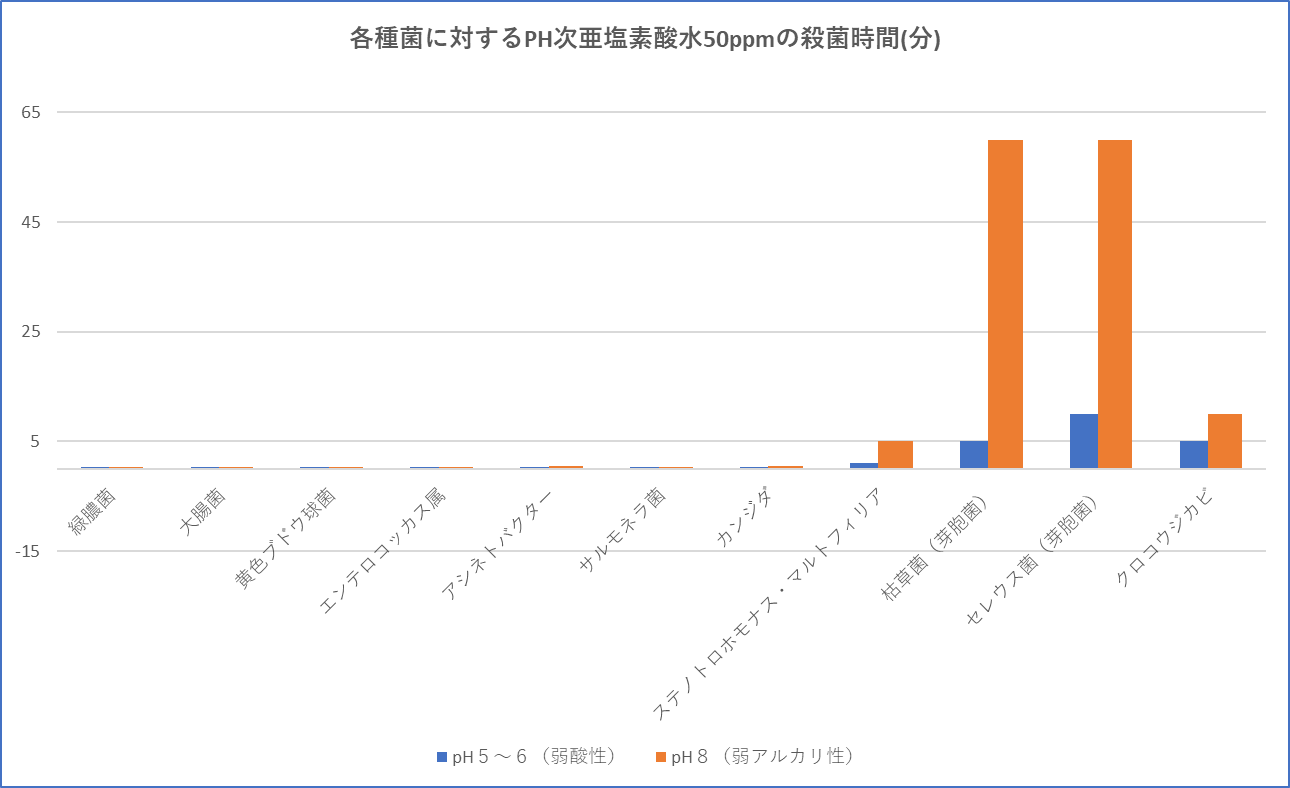

芽胞菌以外にも次亜塩素酸水はカビ(真菌)、一般細菌にも効果がありますが、次亜塩素酸水の※pHによっては芽胞菌やその他の菌に対しても殺菌する効果が変わってきます。

弱酸性域であるpH 5、pH6において次亜塩素酸水の殺菌効果が最も高いです。

※pH(Potential Hydrogen)とは水の性質を示す単位です。 pHは0~14の数値で示し、pH7を中性とし、7より小さい場合は酸性、大きい場合はアルカリ性です。

菌に対する作用時間が短いほど殺菌効果が高いと言えます。また、作用時間が高かった菌は次亜塩素酸水溶液のpHによって殺菌効果に大きな違いが出ることが分かります。

様々な菌やウイルスがありますが、理論上弱酸性次亜塩素酸水溶液(十分な濃度200ppm)あれば不活化できます。

もし、「こんな細菌やウイルスについて調べてほしい!」ということがあれば是非弱酸性次亜塩素酸水200ppmで実験してみたいですね!

芽胞菌を含む細菌やカビ(真菌)に対するpH5~6とpH8の次亜塩素酸水溶液濃度50ppmにおける殺菌に対する違いを調べた実験もご紹介します。

実験した下記の微生物はpH5~8の次亜塩素酸水溶液によって15秒~60分で殺菌・不活化できました。特に、弱酸性領域pH5~6であるとさらに効果的であることが分かります。

アルコールや塩化ベンザルコニウムにはない次亜塩素酸水の特徴として、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)や塩化ベンザルコニウム耐性菌、アルコールに耐性がある菌など薬剤耐性をもつ耐性菌を発生させません。

次亜塩素酸水は、畜産および食品製造分野、医療分野においても通常の微生物制御と同時に薬剤耐性菌対策としても有用性が高いことが示唆されています。下記に研究内容の参考リンクを記載します。

病院内では、アルコール除菌剤をよく使うため使い切れないアルコールに耐える菌を選択的に残してしまい(※芽胞菌のクリストリジウムディフィシルがそうです。)

1997年から2015年の間、139ヶ所の病院からエンテロコッカス・フェシウムのサンプルを採取して分析した。

その結果、2010年より後の細菌ではアルコール殺菌に対して10倍以上耐性があることが分かりました。

アルコール性消毒剤を使っているにもかかわらず、耐性のあるエンテロコッカス・フェシウムが増殖しており、院内感染症の主因の一つになっている。

Science Translational Medicine:Increasing tolerance of hospital Enterococcus faecium to handwash alcohols

研究チームは、この細菌が増えた原因を究明するため、1997~2015年にオーストラリア・メルボルンの病院2か所を調査し、分析しました。

その結果、腸内細菌の一種で、病院で使用されるカテーテルや人工呼吸器などを介して感染する可能性のあるエンテロコッカス・フェシウム(バンコマイシン耐性腸球菌の一つ)が増えていることが分かりました。

その要因として、2004年より前と2009年より後のエンテロコッカス・フェシウムの菌を比較すると2009年より後の方がアルコールに触れてから殺菌するまでの時間が長いことが判明しました。

アルコール消毒が効かない? 耐性菌の増殖に警鐘、豪論文

上記のような結果になりましたが、病院において手指用消毒剤の使用中止するのではなく、他の洗浄方法の必要性を提起されました。

医療施設でも安全かつ効果的なものを使えるようにしたいですね!

まとめ

上記のことをまとめます。

・高い薬剤耐性、熱耐性をもつ菌類最強である芽胞菌に対して次亜塩素酸水は効果がある

・弱酸性次亜塩素酸水の方が効果が高い

・真菌、一般細菌にも次亜塩素酸水は効果がある

・耐性菌に関しても次亜塩素酸水は効果がある

以上、細菌類最強の菌に対する次亜塩素酸水の効果についてご紹介しました。

また、記事内で紹介した「次亜塩素酸」を使用した除菌・消臭剤「キエルキン」はこちらのページでお求めいただけます。気になる方はぜひお試しください!